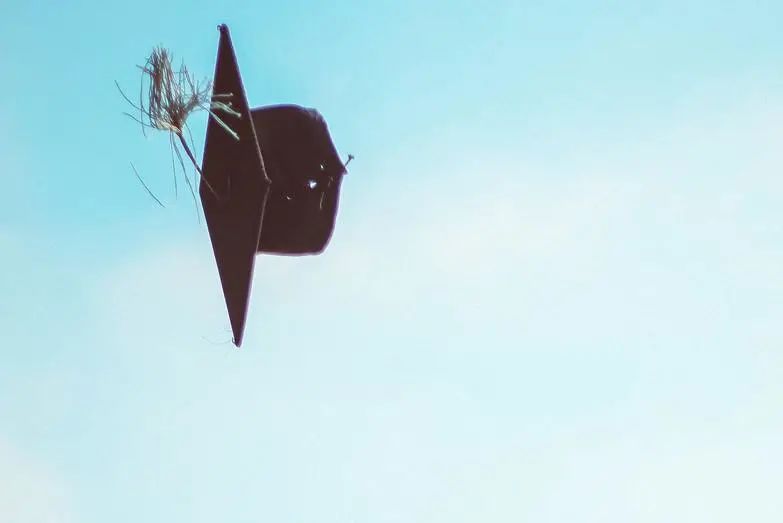

说来你可能不信我的优秀毕业生论文是边化疗边写出来的

说来你可能不信我的优秀毕业生论文是边化疗边写出来的。“单边扁桃体肿大很有可能是肿瘤,之前给你看病的医生怎么连这点警惕性都没有呢。”面前的医生一边在我的病历本上写字,一边气恼地说。他还特意翻一下病历本,看之前给我看病的医生是何许人也,那架势,我想如果此刻那人出现在他面前,他一定会指着那人的鼻子大骂一通。

此前,从咽喉有异物感,到单边扁桃体肿大,老家的医生已经给我开了很多“消炎药”。从此,除了赶毕业论文,我多了一件每天必做的事——打吊瓶。

我一向身体素质不错,爱好运动,从小到大生过最严重的病也就是感冒发烧而已。如今一天天地打花了左手打右手,我戏谑地跟朋友说:“这真是把二十多年的针一次性打完的节奏。”

“二十多年的针”没能缓解我的病情,我一边的扁桃体肿到几乎覆盖整个喉咙。我深感不妙,独自背上背包,坐几个小时车来到一家有名的三甲医院,挂上了耳鼻喉科的号。

医生给我开了核酸检测,要我第二天就办入院做活检,同时给我排上手术——如果病理结果是良性的,就手术摘了肿大的扁桃体。

手术前一天,夕阳西下,余晖映进病房。医生就在这样美好的场景下走进病房,跟我说:“你不能做手术了。”一向雄赳赳气昂昂的他在我的追问下,竟然以“还有手术”为借口溜得飞快,只甩下一句“记得让你爸妈明天来找我”。

“大哥都几点了,能不能找个好点的理由。”我一边吐槽,一边开始抹眼泪,一直哭到不能自已。很庆幸这间病房只有我一个人,让我可以肆无忌惮地发泄出来。

确诊恶性肿瘤的第二天,我收拾好行李——办理转科。我没有去环游世界。周国平在《落难的王子》里写道:“凡是人间的灾难,无论落到谁头上,谁都得受着,而且都受得了——只要他不死。”陶勇医生在遭遇伤医事件后接受采访说:“让自己能够更加冷静和平静地面对这件事情,思考自己未来的规划,我认为是更加重要的事情。”

真正面临厄运之时,或许会悲伤,或许会彷徨,但如果还有希望,没有谁愿意选择放弃。就算人生全部被打乱,活着才有重整旗鼓的可能。

我患的是非霍奇金淋巴瘤,要在血液科进行治疗。以前只在电视剧里见过做化疗的女主角,头发掉光光,戴顶渔夫帽,虚弱却坚强地跟男主角说:“不用担心,我没事的。”那个在电视前看得入神的小女孩,哪里会知道自己长大后就成了戏中人。只是,我面前的不是男主角,而是接手我这个病人的血液科医生。

在被抽过不知道多少次血,做过PET/CT,熬过骨穿后,我站在医生面前听到他说:“你已经没有退路了。”这是我印象最深的一句话,也是我以后抛却所有顾虑只管往前冲的原因——我身后是万丈悬崖,哪敢后退半步。

毕竟是人生中第一次住院,我对医院的一切都充满好奇。我会查自己用的每一种药有什么作用和不良反应;会研究心电监护仪上的每一个数字代表什么;会自己跑各种流程,直到闭着眼都知道办手续要往哪个方向走。临近毕业,毕业论文和各种报告摆在眼前,我不想延毕,于是病房里多了一个每天一手打吊瓶、一手打字的年轻病人,路人经过总会好奇地看几眼。

我是医生、病友眼中坚强又聪明的女孩,我依然活蹦乱跳着。毕业生黄皮皮仿佛只是无缝衔接般进入另一所学校,慢慢熟悉环境,学习新知识,认识新朋友,直到回医院像回家一样自然。

但我不总是那么坚强,我很怕痛,光是骨穿、PICC插管、腰穿就让我一次又一次地掉眼泪。而化疗从来都不是一件轻松的事情。住院期间,医生会给我开各种药尽量缓解不适,我最多感到浑身乏力,恶心想吐,而出院后的日子才叫煎熬:

回家的最初几天,我浑身骨头疼,连洗脸都要轻轻的,洗澡时水淋在身上仿佛都能感到骨头在抗议;走两步路都费劲,下楼吃早餐也能让我疯狂冒汗大喘气;脸色更是毫无血色的蜡黄……很多时候,我虚弱到只能躺着,但我不困,而是清醒地被种种不良反应折磨。

“骨髓抑制”也是化疗后常见的问题,我虽然身体底子不差,但却也逃不过。第一次化疗后,我就因为骨髓抑制导致白细胞太低,发生细菌感染,得了败血症。那段时间的我陷入了“发烧39度多——喝退烧药——体温正常——发烧39度多”的循环。我甚至不用定时量体温,因为每当体温升高的时候,立马就会感到很不舒服。烧了几天,直到用上强效抗生素,我才摆脱这可恶的循环。

说来有点好笑,由于正处疫情期间,我这位发热病人还掀起了不大不小的波澜:我和我的家人都收到了来自街道办和派出所的电话,还真有点“受宠若惊”。

那次之后,每次化疗结束,推荐阅读:样本量估算,医生都会捉我打升白针来促进白细胞生成——短效升白针得每天打,直到白细胞数值恢复正常——只是这针,真的很痛。针头第一次戳进手臂时,我的眼泪就“啪”地掉了下来,痛!

打过第一针,上臂足足痛了两个小时。于是我吸取教训,每次打针前都跟护士说:“护士姐姐,这针很痛的,麻烦你推慢点,谢谢你了。”怂一点真的没关系,事实证明这是有效的。只是后来,我的白细胞仍然死活升不上去,剂量加大到一次两针——我这才深感绝望,说什么都没用了,就是痛!

住院时,偶尔有过一些“XX筹”的推广人员来问需不需要帮助,我和家人都一致认为,不到山穷水尽的时候,不走这条路。

我并不觉得募捐不好,如果需要让我在“募捐”与“放弃”之间选择,我必然选择前者——理由很简单,我想活着。但现在,我还没到那个地步,而且我也没有准备好面对病情公开后的一切。

在当下,一个“重疾患者”的社会定位,似乎总是绝望的、走投无路的,甚至是奄奄一息的。募捐意味着更多的目光会投向我,即便我相信大多数都是善意并饱含鼓励的,但个别质疑、挑剔的目光,仍会让人如芒在背。重疾患者面临的困难已经有太多,很多时候都是在咬牙支撑,而此时只要有一两句质疑问难的声音,就能把患者本就千疮百孔的心击得支离破碎。

重疾患者需要的其实很简单:希望在难受的时候有人依靠、倾诉,而身体状态还好的时候,能过上正常人的生活——兴致来了就去和老朋友聚餐,不开心就吃一块香甜的奶油蛋糕,高兴的时候奖励自己一件新衣服……多彩的生活才能让人感到有盼头,然而,请想象一下,倘若这一切美好事物前面都被冠上一句“你怎么能……”

重疾患者不是弱者,在我看来,永远迎难而上的他们才是不折不扣的强者,这需要无尽的勇气和毅力。我生病了,但我依然想喂马劈柴,周游世界,面朝大海,春暖花开。你是否能理解这样的我?

我是黄皮皮,一个在毕业前夕患上恶性肿瘤的女生。写这篇文章时,我已经做完了四次化疗,进行了中期检查。

确诊恶性肿瘤,让我的人生安排瞬间被打乱。作为应届生,我失去了工作机会,失去了备战考研的精力,从此也和考公务员无缘。我能做的,只有努力把眼前的事情做好。我努力写论文,完成各种报告和材料,最终以“优秀毕业生”的身份毕业,现在,仍在努力让每一天过得充实。

所以如果有一天,你遇到像我这样的人,请你不要和TA谈未来,未来太虚无缥缈,但你可以陪TA一步一步走好眼前的路,用行动告诉TA,你在。

非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin Lymphoma,NHL)来自人体免疫系统,位居全国男性恶性肿瘤发病率第9位、恶性肿瘤死亡率第10位。不少知名演员、播音员、企业家曾罹患淋巴瘤,漫画《滚蛋吧!肿瘤君》也被改编成热播影视剧……作为血液科最常见的疾病,淋巴瘤虽然还算不上家喻户晓,但由于反复在媒体上露脸,它的名字对大部分人来说并不陌生。

在医生看来,淋巴瘤发病“千奇百怪”,全身多处病灶往往是其特点;同时,虽然淋巴瘤是恶性肿瘤,但在积极治疗下仍有部分患者可以根治。正如作者黄皮皮一样,尽快去可靠的医院获得准确的病理诊断,是淋巴瘤患者获得及时救治的第一步。

“抽过不知道多少血,做过PET/CT,熬过骨穿”的黄皮皮们,在开始治疗前接受的基线评价可以全面评价“敌我双方”的实力。一方面,医生需要和患者一起了解肿瘤的范围和某些可能并发的情况(比如颅内的侵犯);另一方面,主诊医师需要合理评估患者的自身基础情况,结合年龄、此前发生的慢性疾病等,确定患者对于治疗方案的承受能力。

对黄皮皮这样的患者来说,“已经没有退路了”也许有些过激,而应该说——在接受根治性治疗的努力,或是放弃生的希望之间,患者和医生已经没有更多的选择。联合免疫化疗、造血干细胞移植、嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)治疗、免疫调控点抑制剂(PD-1抗体)以及抗体偶联药物等手段在近年逐渐得以应用,越来越多非霍奇金淋巴瘤患者在血液科医生手中重获生的希望。

在疾病的每一次挑战面前,患者和主诊医生需要共同讨论,积极应对。正如黄皮皮所说,“就算人生全部被打乱,活着才有重整旗鼓的可能”。

由于治疗手段繁杂,淋巴瘤治疗中的并发情况相比其他肿瘤患者也要复杂得多,在治疗期间配合主诊医师进行及时的复诊和支持治疗,也是淋巴瘤患者需要勇敢面对的挑战。而在治疗中和治疗后按时复查随访,一旦发现病情变化及时调整治疗,同样必不可少。

也许主诊医师与患者从一开始,就被淋巴瘤这个命运中的锁扣绑在一起了吧。陪你们一步步走好眼前的路,我们一直都在。加油,我们的黄皮皮!

个人经历分享不构成诊疗建议,不能取代医生对特定患者的个体化判断,如有就诊需要请前往正规医院。

上一篇:从编辑视角初议学术论文的写作问题

下一篇:毕业论文答辩自我陈述模板范文

| 留言与评论(共有 0 条评论) |